近日,中科院海洋研究所在重要經(jīng)濟(jì)海藻江蘺科物種多樣性研究方面取得新進(jìn)展,發(fā)現(xiàn)了一種具有特殊精子囊枝的江蘺科新物種,并命名為“曾氏江蘺”(Gracilaria tsengii Xu Lei Wang & Guang C. Wang sp. nov.),研究成果在國際藻類學(xué)期刊《藻類學(xué)研究》(Algal Research)發(fā)表。

記者了解到,科研人員自2013年至2022年連續(xù)10年在中國沿岸采集了211號(hào)標(biāo)本,其中,北到大連獐子島,南至西沙群島,在海南島發(fā)現(xiàn)了江蘺科1個(gè)新物種和我國1個(gè)新記錄種——錯(cuò)綜江蘺(Gracilaria perplexa K.Byrne & Zuccarello),并將發(fā)現(xiàn)的新物種正式命名為“曾氏江蘺”,以紀(jì)念我國著名藻類學(xué)家、中國科學(xué)院院士曾呈奎對(duì)海洋藻類多樣性研究做出的卓越貢獻(xiàn)。

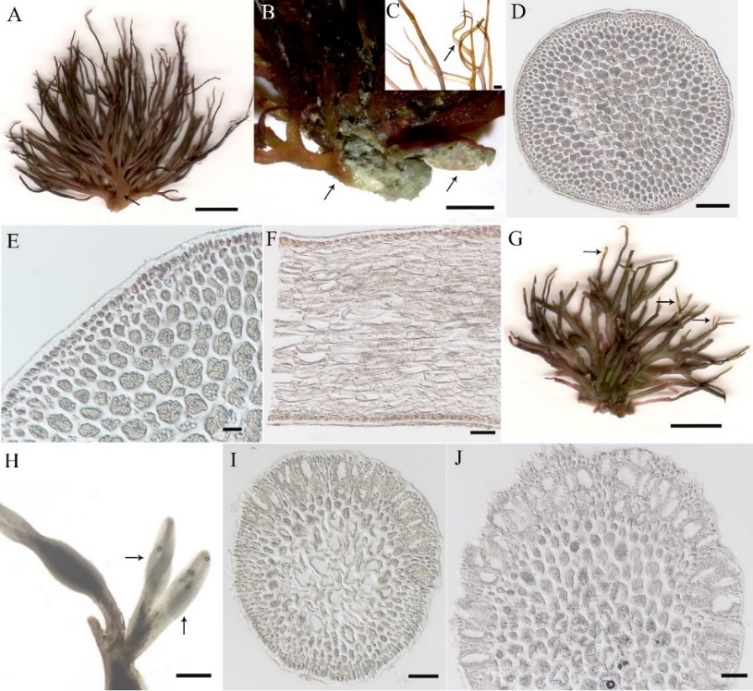

曾氏江蘺生態(tài)圖 海洋研究所供圖

中科院海洋研究所副研究員王旭雷告訴《中國科學(xué)報(bào)》,曾氏江蘺棲息在熱帶海域潮下帶珊瑚石或潮間帶石沼珊瑚石上,是江蘺科體型較小的物種,藻體平均株高僅1.7 cm。然而該物種發(fā)育有特殊的精子囊群,即精子囊群集生在特化的精子囊小枝上,該特征與其他江蘺屬物種精子囊群散生在藻體皮層/髓層細(xì)胞中、缺乏特化的精子囊小枝明顯不同。

王旭雷表示,這項(xiàng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步表明了江蘺類群雄性繁殖結(jié)構(gòu)進(jìn)化的復(fù)雜性,為江蘺類群的系統(tǒng)發(fā)育提供了新的證據(jù)。

此外,為進(jìn)一步評(píng)估我國江蘺科物種多樣性及其資源分布,研究團(tuán)隊(duì)基于形態(tài)學(xué)和分子證據(jù),揭示了我國江蘺科海藻的物種多樣性。研究人員基于采集的211號(hào)標(biāo)本并結(jié)合5號(hào)中科院海洋生物標(biāo)本館館藏歷史標(biāo)本,擴(kuò)增了355條rbcL/COI基因序列,由此構(gòu)建了我國江蘺科物種DNA序列數(shù)據(jù)集。

同時(shí),基于該數(shù)據(jù)集構(gòu)建了最大似然樹和貝葉斯樹,還揭示了19個(gè)江蘺屬和3個(gè)擬江蘺屬/龍須菜屬物種。

據(jù)介紹,該研究還揭示了中國江蘺科物種與全球江蘺類群的系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系,明確了中國江蘺科物種在全球江蘺類群中的系統(tǒng)位置。相較于以往的研究,發(fā)現(xiàn)了全球江蘺類群系統(tǒng)內(nèi)的若干重要節(jié)點(diǎn),完善了全球江蘺科物種分類系統(tǒng)和系統(tǒng)演化關(guān)系。

曾氏江蘺外部形態(tài)、內(nèi)部構(gòu)造及其精子囊枝(標(biāo)尺:A&G, 0.5 cm; B, 1 mm; C, 500 μm; D, 100 μm; E, 20 μm; F, I&J, 50 μm; H, 400 μm) 海洋研究所供圖

江蘺科物種是提取瓊膠的重要原料藻,是一類具有重要經(jīng)濟(jì)和生態(tài)意義的海產(chǎn)大型紅藻類群。中國海岸線綿長、生境多樣,具有豐富的江蘺科物種資源。20世紀(jì)60年代起,中科院海洋研究所研究員夏邦美和其他藻類學(xué)家在曾呈奎的帶領(lǐng)下,深入調(diào)查分析我國江蘺科海藻資源,基于經(jīng)典形態(tài)學(xué)研究發(fā)現(xiàn)了十幾個(gè)產(chǎn)瓊膠海藻的江蘺科新物種或新記錄種,為我國江蘺科海藻的人工栽培奠定了重要基礎(chǔ)。