近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級海灣與島礁水域生態保護與修復創新團隊在南海大亞灣中央列島和西沙群島等典型島礁水域的魚類資源演替方面研究取得新進展。相關研究成果以“Thirty years of change: Assessing the dynamics of fish communities in Daya Bay, a semi-enclosed coastal ecosystem of the South China sea”和“Seven decades of transformation: evaluating the dynamics of coral reef fsh communities in the Xisha Islands, South China Sea”為題,分別發表在《Water Biology and Security》(IF:5.1,JCR 1區)和《Reviews In Fish Biology And Fisheries》(IF:5.9,JCR 1區)期刊上(聯合培養博士研究生趙金發為第一作者,王騰副研究員和劉永研究員為共同通訊作者)。

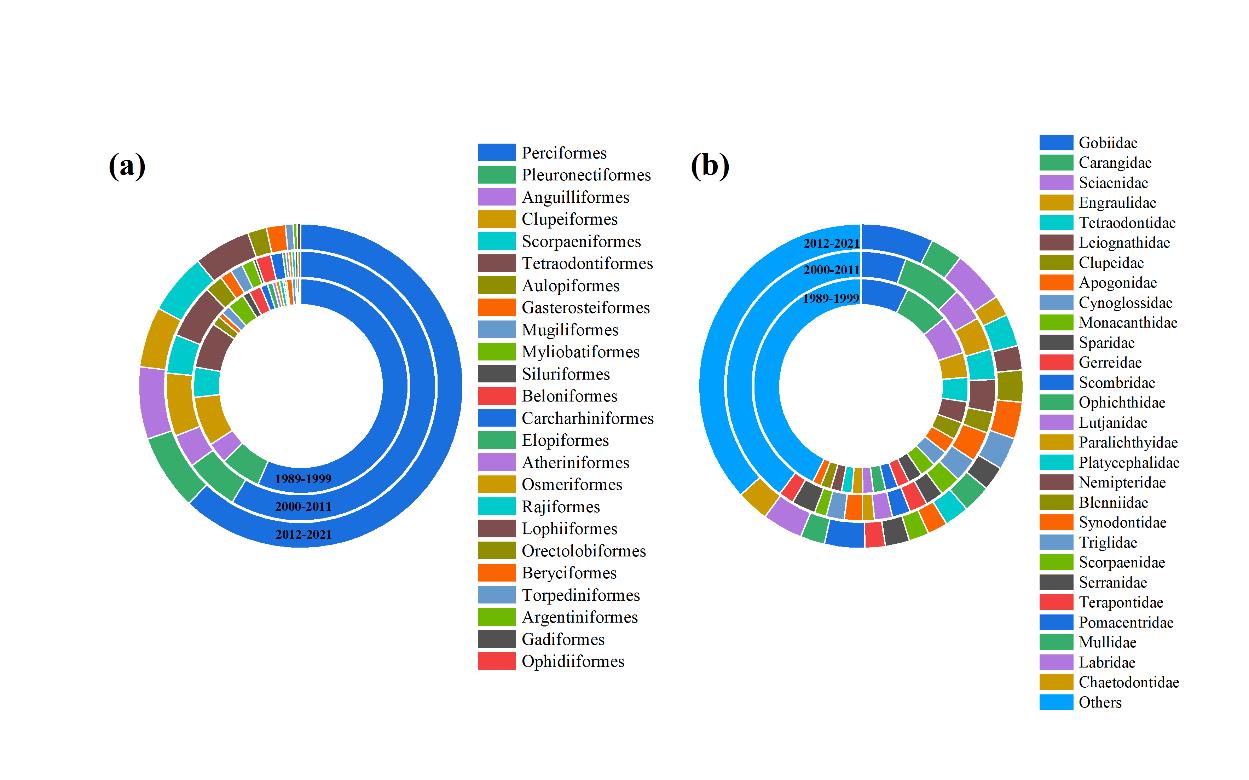

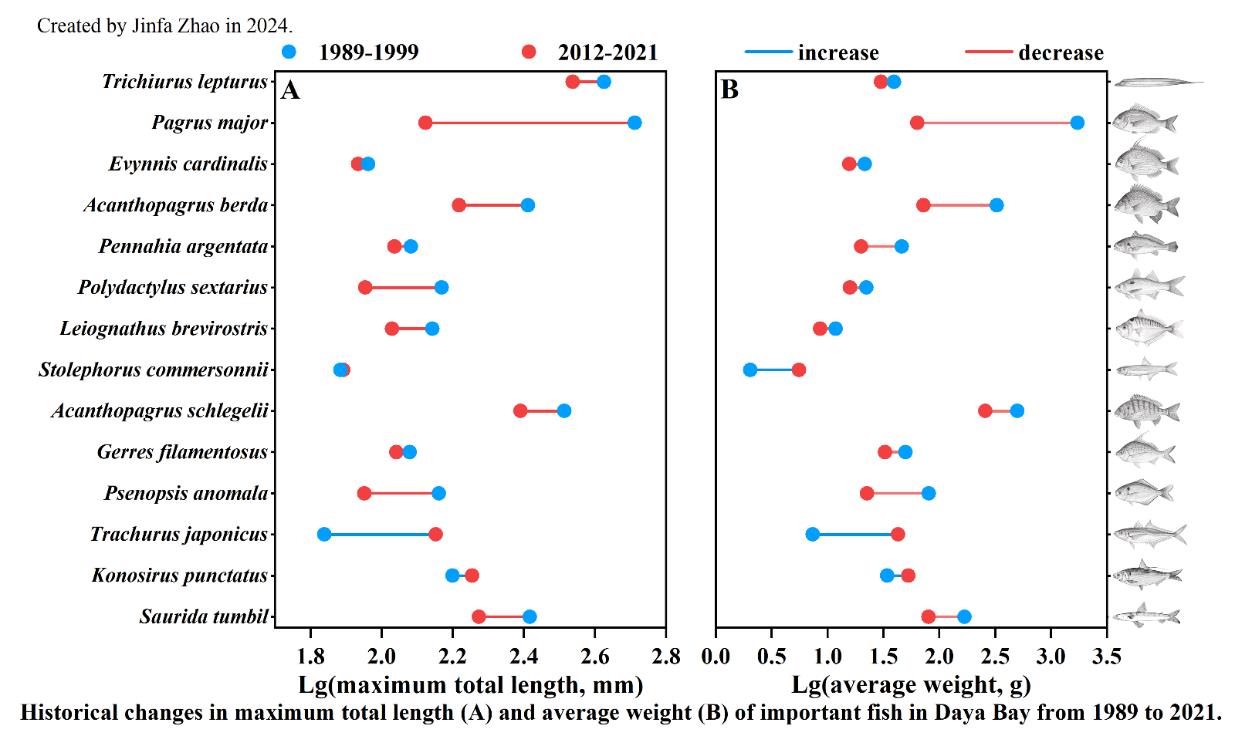

南海所創新團隊以近岸島礁大亞灣中央列島為例,通過匯總分析近30余年(1989-2021年)的漁業資源歷史數據和補充調查數據,評估了魚類物種組成、群落結構、食性、體型和重要物種的長期變化特征。大亞灣中央列島水域共有魚類記錄544種,近30多年魚類群落結構具有明顯的演替特征,主要表現為:(1)大型魚類的種類和生物量明顯減少,魚體小型化;(2)目和科的物種數量明顯下降,分類多樣性下降;(3)不同時期魚類相似性較低,優勢物種變化明顯。該研究還深入探討了大亞灣中央列島魚類群落結構演替的其它驅動因素,為保護大亞灣中央列島水域漁業生態系統及服務功能提供了依據支持。

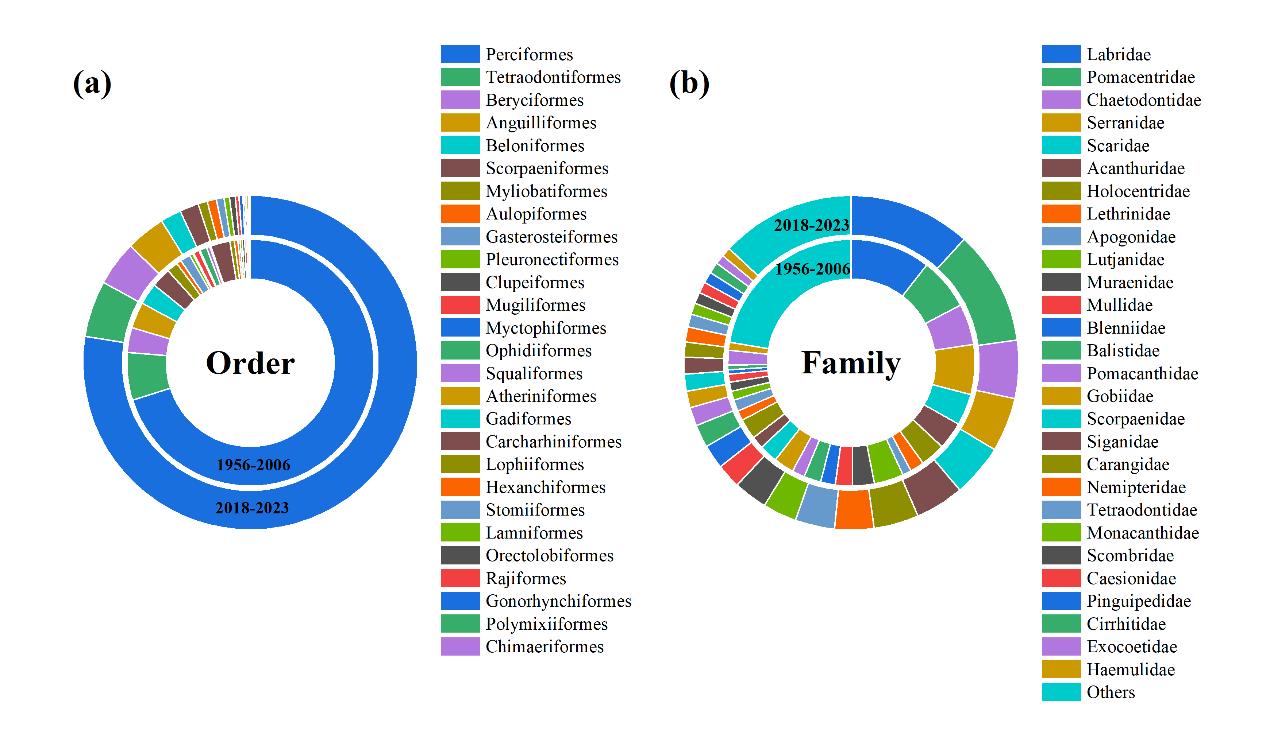

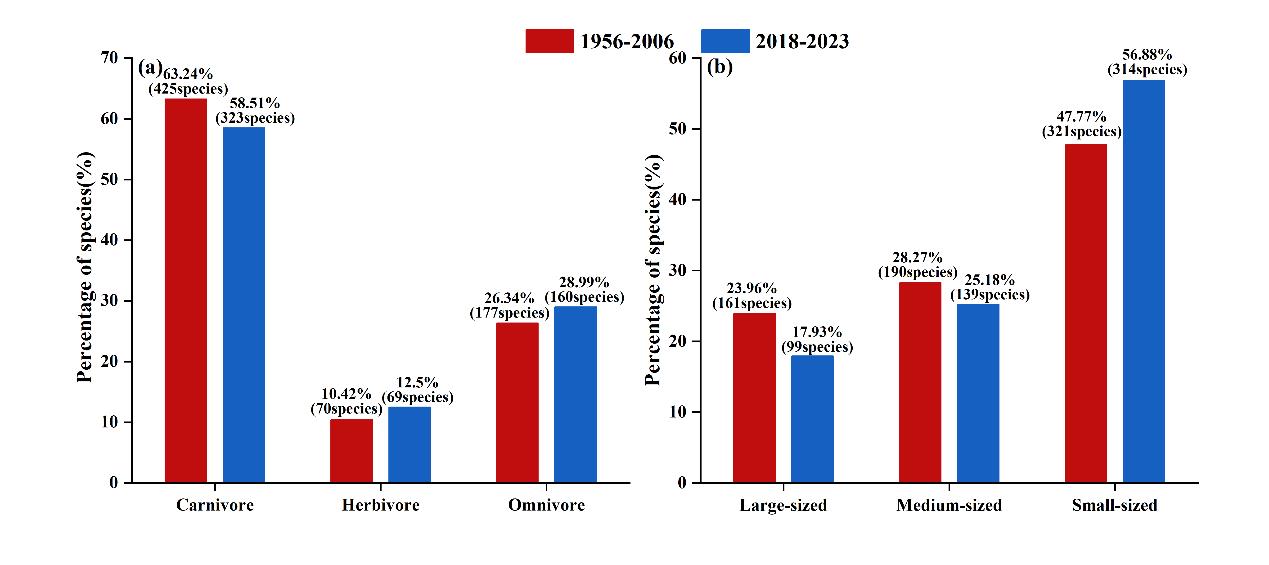

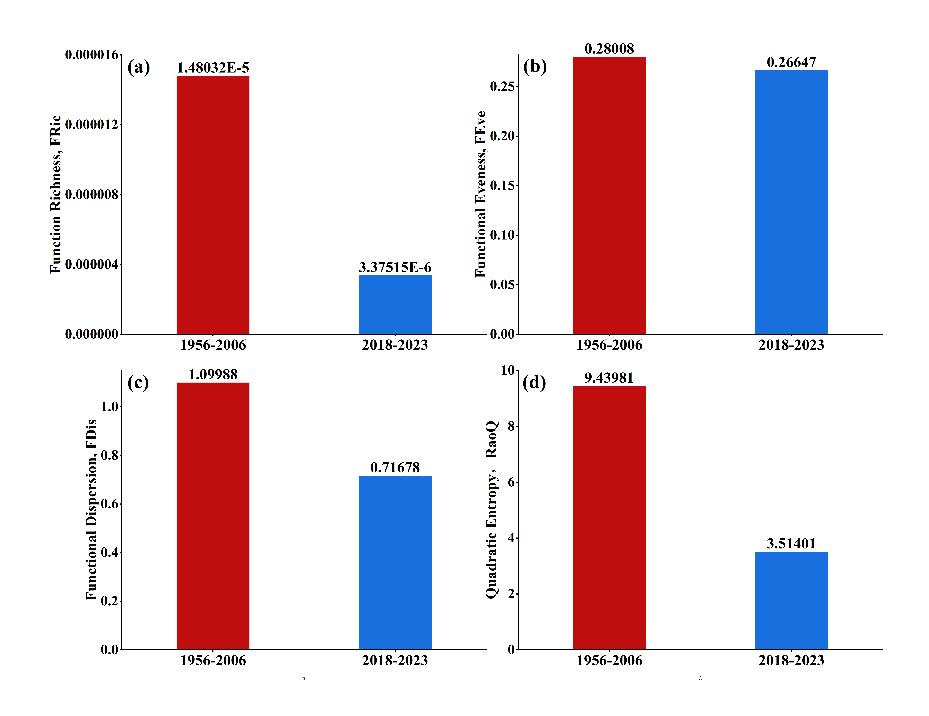

以離岸島礁西沙群島為例,采用水下潛捕、流刺網、手釣、延繩釣、水下攝影和eDNA等多種方法開展補充調查,并結合近70年(1956-2023)歷史數據,綜合探討了西沙群島珊瑚礁魚類的演變特征。當前在西沙群島海域共記錄了874種珊瑚礁魚類,魚類群落結構發生顯著變化,呈現如下特征:(1)大型魚類和肉食性魚類數量明顯減少;(2)目、科和屬的數量也明顯減少,平均分類差異指數(Delta+)、變異分類差異指數(Lambda+)、功能豐富指數(FRic)和功能多樣性指數(RaoQ)均有明顯下降;(3)不同時期魚類間的相似度較低,多為不相似或中等相似。在不同功能群中,大型魚類和肉食性魚類的相似度最低,而植食性魚類的相似度最高。近70年以來,西沙群島珊瑚礁魚類的種類組成呈現出肉食性向植食性、大型魚向小型魚、以及種類組成和功能的復雜性向簡單性的演變趨勢。該研究對西沙珊瑚礁生態系統的漁業棲息地保護與漁業資源養護具有重要參考價值。

該研究得到了廣東省基礎與應用基礎研究重大項目課題(2019B030302004-05)、海南省自然基金(323MS124, 322CXTD530)、廣東省基礎與應用基礎研究基金項目(2019B1515120065)、廣東省科技計劃項目(2019B121201001)、中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金(2021SD04,2019TS28,2023TD16,2024RC03)、農業農村部財政專項項目(NFZX2021,NFZX2024)等項目的資助。

文章鏈接:Thirty years of change: Assessing the dynamics of fish communities in Daya Bay, a semi-enclosed coastal ecosystem of the South China seahttps://doi.org/10.1016/j.watbs.2024.100268

Seven decades of transformation: evaluating the dynamics of coral reef fish communities in the Xisha Islands, South China Sea https://doi.org/10.1007/s11160-024-09872-0